Commune : Pouzac

Département : Hautes-Pyrénées (Occitanie)

Code commune : 65 730

Population : 1 107 habitants

DESCRIPTION DU PROJET

Thème : Environnement – Jeunesse

Résumé du projet : Favoriser l’éducation à l’environnement en adoptant des poules.

Contexte : Moins productives à partir de 18 mois, les poules pondeuses sont destinées à l’abattoir. C’est pourquoi la mairie a proposé à ses habitants d’adopter gratuitement trois poules par personne.

Objectifs : Adopter une poule permet une meilleure gestion des déchets organiques et participe aussi à la préservation du bien-être animal.

LE PROJET EN DÉTAIL

Déroulement :

Constatant à la suite d’un reportage que les poules pondeuses partaient à l’abattoir au bout de 18 mois, car plus assez “rentables”, la mairie a tout d’abord cherché à nouer un partenariat avec un agriculteur local. Sans succès. Ce n’est qu’à l’été 2021, que la maire entend parler sur les réseaux sociaux de l’association “Champs libres aux poules”. Avec leur aide, le projet s’est concrétisé en octobre 2023.

Année de réalisation : 2023 – 2024

Durée de réalisation du projet : Le projet débute en 2022, cependant de nombreux délais ont fait que les premières adoptions n’ont eu lieu qu’en octobre 2023.

Coût financier :

868€ pour la première campagne d’adoption, car 3 poules étaient offertes aux habitants

Ingénierie : mairie de Pouzac et association Champs libres aux poules

Cofinancement : aucun

Partenaires mobilisés : Champs libres aux poules (association)

POUR ALLER PLUS LOIN

Résultats : Près de 1300 poules sauvées par la commune de l’abattoir dont 260 redistribuées aux habitants de Pouzac, les autres ayant été adoptées par des habitants alentours.

Difficultés rencontrées : La recherche des éleveurs prêts à participer à cette opération est compliquée, d’où l’intérêt de s’appuyer sur l’aide précieuse apportée par l’association.

CONTACT

Nom du maire : Patricia SENTUBERY-CHAGNOT

Téléphone mairie : 05 62 95 06 08

Adresse e-mail mairie : mairiepouzac@wanadoo.fr

Site internet de la commune : pouzac.fr

Site de l’association : www.champslibresauxpoules.com

Le conseil du Maire :

« Préserver le bien-être et améliorer sa gestion des déchets, c’est possible grâce aux poules, alors foncez, ça en vaut la peine ! »

Après 18 mois, les poules pondeuses perdent en productivité et sont alors vouées à l’abattoir. C’est de ce constat qu’a germé l’idée chez Patricia Sentubery-Chagnot, la maire de Pouzac, d’essayer de sauver ces gallinacées capables de vivre encore de longues années. Ainsi, est né le projet “Adopte ta poule” qui vise à récupérer les poules destinées à l’abattoir pour les proposer à l’adoption à des particuliers, notamment aux 1100 habitants de la commune des Hautes-Pyrénées.

Après consultation du conseil municipal, très enthousiaste pour le projet, la mairie a tenté de nouer un accord avec un éleveur local en 2021. Celui-ci n’a cependant pas pu aboutir, et le projet à peine lancé était déjà dans une impasse. La maire a alors trouvé l’association “Champs libres aux poules” dont l’objectif est de donner aux poules une seconde vie, après le traumatisme de l’élevage en batterie. En s’associant avec cette dernière, la mairie a décidé d’acheter des poules pour en offrir trois à tous les habitants qui le souhaitent, avec la possibilité d’en acheter des supplémentaires pour 4 €. Bien que l’association ne soit pas à son premier sauvetage avec déjà plus de 77 000 poules adoptées, l’opération à Pouzac met du temps à se lancer.

Une aventure écologique à succès

En effet, les premières difficultés sont rencontrées dès 2022 avec l’épidémie de grippe aviaire qui fait des ravages dans les exploitations et rend inévitable le passage des poules à l’abattoir. Ce n’est qu’en octobre 2023 que l’opération peut enfin aboutir avec les 169 premières poules adoptées par les habitants de la commune. Face au succès important de la première campagne, une deuxième vague d’adoption est proposée en novembre 2023 avec cette fois 470 poules. Enfin, en mars 2024, ce sont 370 poules qui sont sauvées. Au total, près de 260 gallinacées sur les 1300 proposées à l’adoption ont été adoptées par des résidents de Pouzac. La nouvelle de ce succès a vite fait le tour du poulailler, et s’est propagée dans d’autres villages du département, jusqu’à arriver au cabinet du président de la République qui a tenu à féliciter cette initiative. Le conseil municipal a ainsi été invité à participer à une visioconférence pour discuter de projets originaux mis en place par les communes rurales.

“Adopte ta poule” porte avant tout deux objectifs : celui de préserver le bien-être animal, mais aussi de réduire les déchets. En effet, les poules, en plus de produire des œufs frais plusieurs fois par semaine, permettent aux particuliers qui les adoptent de réduire leur production de déchets organiques, elles qui s’en nourrissent à hauteur de 150 kg par an.

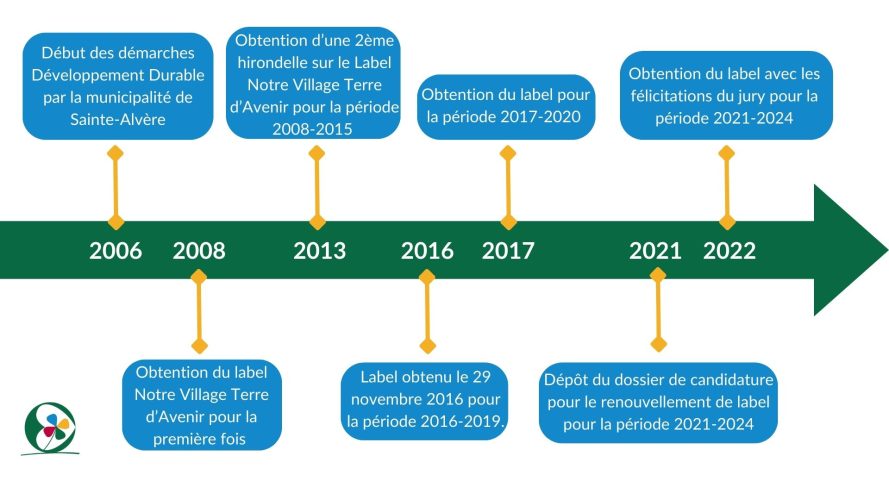

Un engagement de longue date en faveur de l’environnement

Ce franc succès pousse Patricia Sentubery-Chagnot à proposer de nouveaux projets dans la continuité de l’engagement écologique de la commune. Depuis 2020, Pouzac est reconnue Territoire Engagé pour la Nature (TEN), et ce notamment suite à la protection du Milan Royal, la création de jardins partagés ou l’organisation de visites des jardins secrets de particuliers. L’initiative “Adopte ta poule !” suit donc cet engagement avec toutes ses répercussions positives pour la mairie, les habitants et leur bien-être. Ce succès donne à l’équipe municipale la volonté de lancer un projet plus ambitieux. L’objectif serait de créer un poulailler participatif pour tous les habitants sans jardin et qui servirait à recycler les déchets organiques de la cantine de l’école. Au nombre de 6 ou 8 ces poules permettraient, en plus d’égayer la cour de récré, d’apprendre aux enfants à s’occuper et à prendre soin des animaux.

En attendant que les poules aient des dents, la mairie de Pouzac préfère leur offrir une seconde vie.