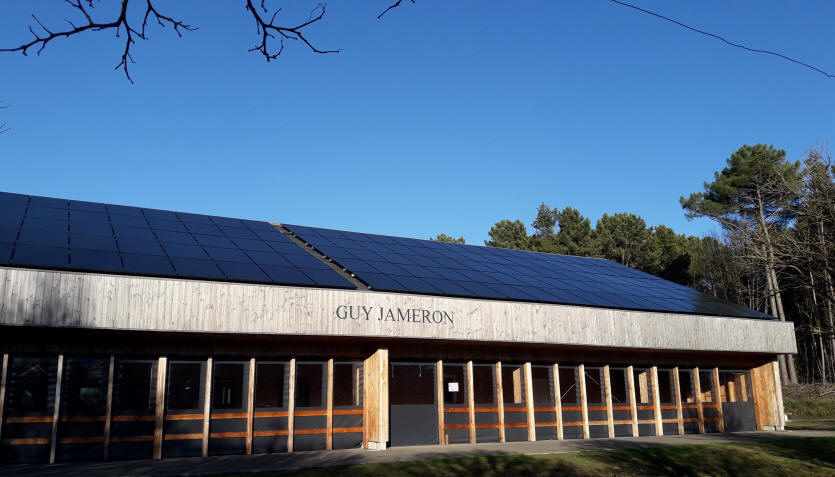

Le maire d’Apprieu, Dominique Pallier, a organisé en mai une visite du méthaniseur se situant sur sa commune de l’Isère. Dirigé par la société Méthanisère dont les 12 associés sont des agriculteurs de la région, le projet lancé en 2012 a été inauguré en 2019.

Il permet aujourd’hui aux agriculteurs associés de vendre une partie de leurs récoltes pour qu’elles soient transformées en gaz vert, une alternative écologique efficace aux gaz fossiles qui permet d’alimenter la zone industrielle, Apprieu et les communes environnantes.

Pour autant la création de cette structure a pendant longtemps agité la commune et les habitants qui n’y étaient pas favorables. Selon Dominique Pallier « la création d’un méthaniseur a été un véritable choc de culture. »

Une absence de communication fatale

Maire de la commune d’Apprieu depuis 2014, Dominique Pallier explique que la méthanisation est un sujet qui l’a toujours intéressé. Pour autant lorsque lui a été présenté le permis de construire du méthaniseur cela a été un choc. « Il n’y avait eu aucune discussion avec la commune et les riverains avant l’obtention du permis, on a considéré qu’ils étaient passés en force. » La commune a estimé que ce permis n’était pas en accord avec le PLU et a donc effectué un recours au fond et en référé pour empêcher la poursuite des travaux. Le juge des référés a ordonné la suspension du chantier mais le jugement au fond a donné raison aux agriculteurs à l’origine du projet.

La commune a ensuite préféré reprendre le chemin des discussions avec les agriculteurs jusqu’à l’inauguration du site en 2019. « Le fond du problème, c’était la communication pas le méthaniseur en lui-même » confie Dominique Pallier.

Un projet qui a réussi à convaincre

Les apports du méthaniseur pour la commune ont permis de fédérer autour du projet. Selon Max Gros-Balthazard, président de Méthanisère, 2 600 foyers, à Apprieu et dans les communes alentours, sont fournis en énergie verte grâce à sa société. Les 12 agriculteurs associés peuvent aussi réaliser d’importantes économies en engrais grâce au digestat, entre 15 et 20 000 euros par an selon le président de la société, et tirer des gains de la vente de cultures pour créer du gaz.

Au niveau de la commune le méthaniseur a aussi permis le développement d’une nouvelle économie locale plus expérimentale basée sur les thématiques d’avenir que sont la transition écologique et les énergies vertes. Pour le maire d’Apprieu ce projet n’a aujourd’hui plus que des avantages.

Les projets futurs de la commune autour du méthaniseur

La commune espère aussi capitaliser sur cette source d’énergie verte à l’avenir. Avec la création de ZFE-m (Zones à faibles émissions mobilité) par des villes proches comme Grenoble et Lyon les habitants des communes rurales, et notamment les professionnels, doivent s’adapter pour pouvoir circuler sans difficultés.

C’est pourquoi le maire d’Apprieu envisage de créer une station multi-énergie qui pourrait capitaliser sur les ressources produites par le méthaniseur permettant ainsi d’alimenter des véhicules propres.

La fierté locale vient aussi du fait que cette nouvelle installation s’inscrit dans les débats européens relatifs à l’indépendance énergétique notamment vis-à-vis du gaz russe.

« Le bénéfice n’est pas que pour la commune, il est aussi collectif et présente un véritable atout pour la protection de l’environnement » explique le maire.

POUR ALLER PLUS LOIN :

> Article de presse de l’Essor

Dominique Pallier

Maire de la commune d’Apprieu (38))« Pour des projets tels que celui du méthaniseur une communication transparente est indispensable en raison du nombre d’acteurs présents. »